ブログUP日:2017/07/18

歩き遍路にとって欠かせないものが『道しるべ』。『道しるべ』にはいろんなものがある。いろんな『道しるべ』を私なりに設置時代別等に分類。

1.明治期以前の道しるべ 2.明治大正期の道しるべ

3.昭和平成期の道しるべ 4.私設道しるべ&車用道しるべ。

1.明治期以前の道しるべ

四国遍路最古の道しるべは、「四国八十八ヶ所お遍路さんの道しるべ」によると貞治(じょうじ)2年6月24日(1366年)、20番札所鶴林寺手前にある。

先日(2017.7.17)道の駅『ひなの里から』歩き遍路。遍路道沿いには貞治年間の丁石が11基あることが分かった。貞治年間の丁石は、一宿寺から太龍寺への古道『かも道」にも18基あることも分かった。

また、有名な道しるべとして四国遍路開祖の真念法師が設けた「しるべ石」がある。「真念道標もくじーようこそ空海の里」によると37基確認されているそうです。

真念法師(?~1691年)は四国霊場を巡ること20余度、遍路道標を整備し、遍路の案内書「四国遍路道指南」(みちしるべ)を出版した。現在の88ケ所の札所番号はこの真念法師が付けたものである。それらの功績から「四国遍路の父」と呼ばれている。

歩き遍路では、このほか多くの江戸期の石碑を楽しむことができる。

2.明治・大正期の道しるべ

この時代を代表するのが中務茂兵衛(なかつかさもへえ 1845 (弘化2年)~1921(大正10年))の道しるべ。周防国(山口県)大島郡生、本名:中司亀吉、法名:義教。22歳(慶応2年より四国遍路に出る、生涯一度も生国に帰らず遍路道を住まいとした)。280回四国を巡り、茂兵衛が建てた標石は現存237基、明治政府の廃仏毀釈・神仏分 離令の時代に「生き仏」と庶民に慕われていた。寺院が廃れていた時代に、お遍路の苦難を想い、道標を再構築した。87番長尾寺付近で没。

道しるべあれこれ

おもしろ道しるべ???。何が「おもしろい???」。明治30年代に設けられたこの石碑。この地域、車も列車もない。頼るのは自分の足だけ。ここ(道しるべ)から19番札所立江寺まで約4㎞。歩いて約一時間。その時代で言えば「ほんの半時」なのだ。そこで『「道しるべ」に刻まれた言葉は「すぐ」』

3.昭和・平成の道しるべ

四国遍路の要所に「へんろみち保存協会」等が設置している「赤い目印の道しるべ」は、歩き遍路にとって本当に助けとなる。

この他にも

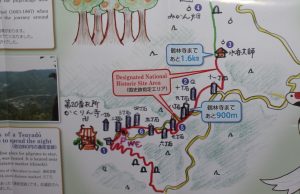

4.もう一つあるのが国土交通省主管の「四国のみち」道しるべ」

道しるべは3種類ある。「旧タイプの木製道しるべ」、「平成の道しるべ」&「案内板」。

国道等に道標を設置し、遍路道は考慮して設けられていない感じだ。昔の遍路道を辿りたい場合は、すこし困惑?。この道標を頼りにするのはどうかと思う。平成の道しるべは、距離表示のデタラメ表示等いろいろ課題がある?。参考程度に活用?。その課題は「その2」で。

5.その他の道しるべ

上記のほかにも私設道しるべ、車用道しるべ等がある。